"界隈消費"を活用したZ世代のマーケティングとは

本記事では、"界隈消費"を活用したコミュニティマーケティングの成功術をご紹介しています。

目次[非表示]

- 1.界隈消費とは

- 1.1.代表的な界隈消費の事例

- 2.界隈消費を活用したマーケティング戦略

- 3.”界隈消費”視点で考える、成功できるコミュニティマーケティングとは

- 4.「MURA(ムーラ)コミュニティ」で叶える界隈消費

- 4.1.MURAコミュニティとは

- 4.2.MURAコミュニティの主な特徴

- 4.2.1.①スレッド型チャット

- 4.2.2.②ユーザーバッジ

- 4.2.3.③顧客カルテ

- 4.2.4.その他の特徴

- 5.まとめ

界隈消費とは

近年、SNSを中心に「〇〇界隈」という表現をよく目にするようになりました。

「界隈(かいわい) 」は、もともと「地域」や「周辺」を指す言葉でしたが、現代では地理的な範囲を超え、SNSを中心に特定の興味・関心やテーマを共有する集団 (=コミュニティ)として位置付けられるようになりました。

「界隈消費」とは、界隈の中で生まれる消費のことで、主にZ世代の間で広がっている消費の傾向として知られています。ユーザー同士の”共感”や”連帯感”により、モノを購入することが界隈消費のポイントです。

例えば、K-POP界隈では、「応援棒(ペンライト)」やオリジナルグッズを持つことが、単なるアイテムの所有を超えた意味を持っています。これらのグッズは、推しグループへの愛やサポートを示す手段であるだけでなく、所有することで「自分もこの界隈の一員である」という帰属意識を高めます。

また、同じグッズを持つ仲間たちとの間に連帯感を生み出し、コミュニティの一体感を育む重要な役割を果たします。コンサートやイベントの場では、こうしたアイテムがファン同士の共通言語となり、界隈内の繋がりをさらに強固にする効果があるのです。

代表的な界隈消費の事例

ここでは代表的な「⚪︎⚪︎界隈」を紹介します。

伊能忠敬界隈

日本中を歩いて測量した伊能忠敬にちなみ、長距離を歩くことを好む人々や、仕事や趣味で長時間歩く人たちのこと。

風呂キャンセル界隈

面倒くさいことなどを理由に風呂に入ることをやめる(キャンセルする)人たちのこと。

K-POP界隈

K-POPアイドルなどを推し活している人たちのこと。

和室界隈

Tictokなどの動画投稿サイトに和室で撮影した動画をあげている人たちのこと。

界隈消費を活用したマーケティング戦略

界隈消費を自社のマーケティングに活かすためには、以下の3つがポイントになってきます。

- 界隈の価値観やトレンドを理解する

- KOC(Key Opinion Ceader)を特定する

- 企業やブランドは界隈を盛り上げるサポート役に徹する

①界隈の価値観やトレンドを理解する

界隈がどのような文化や価値観を持ち、それに基づいてどのような行動を取るのかを調べます。界隈にいるユーザーを分析し、彼らに合った熱量のコミュニティ作りや、その中で”共感”を得られる体験設計などが大切になってきます。

②KOC(Key Opinion Ceader)を特定する

界隈には、一般的なインフルエンサーとは異なる「KOC(Key Opinion Customer )」が存在します。 界隈のことをよく知り、積極的に発信をする影響力の高い人物のことを指します。彼らの意見が界隈のトレンドを左右することがあるため、彼らの発信力や影響力を分析し、コミュニティの中で適切なプロモーションを行うことで、ファンに対して効率的に商品やサービスを届けることができます。

③企業やブランドは界隈を盛り上げるサポート役に徹する

今までは企業やブランド側から一方的にモノを売っていたことから、ユーザーとのコミュニケーションが「企業→ユーザー」というように一方通行になっていました。しかし、今後は界隈=コミュニティがメインとなり、企業やブランドは、その"サポート役"としてファン同士を繋ぎ、熱量の高いコミュニティを設計していくことが必要になっていきます。

▼界隈消費を活用したマーケティング戦略について詳しく知りたい方はこちら

”界隈消費”視点で考える、成功できるコミュニティマーケティングとは

前述したように、ユーザー同士の”共感”や”連帯感”により、モノを購入することが界隈消費のポイントです。この消費活動が活発に行われることが、コミュニティマーケーティングの成功に繋がります。

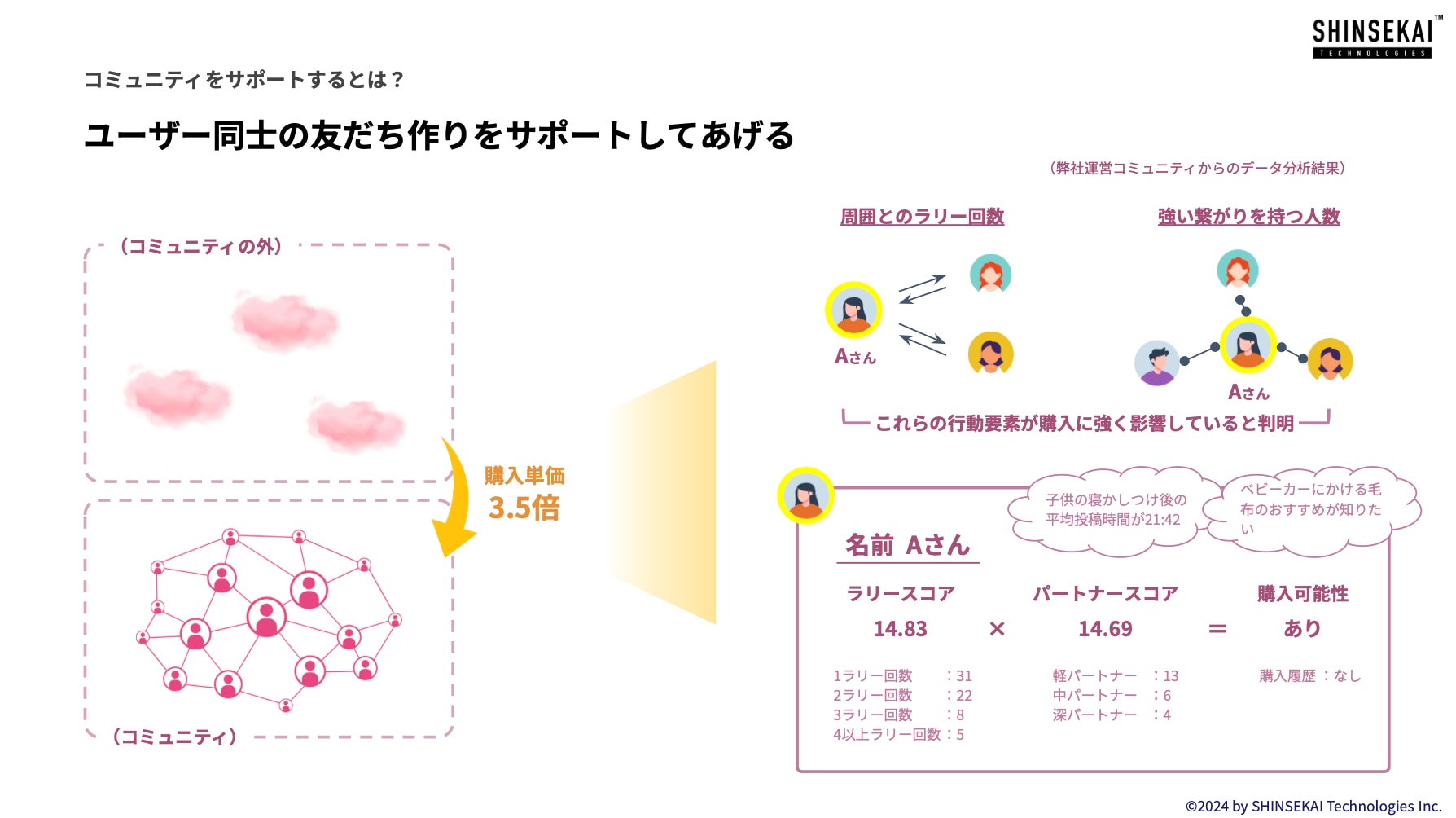

実際にシンセカイテクノロジーズで運営しているコミュニティで消費活動量を分析した結果、一番大切なポイントは、企業やブランドが「ユーザー同士の友達作りをサポートする」ことだと分かりました。

あるコミュニティ内の購入単価を調べたところ、コミュニティの外部(SNSなどコミュニティ以外のツール)と比べて3.5倍も高いという結果が出ました。この効果の背景には、主に2つの要素が影響しています。

①会話ラリーの多さ

Aさん(仮名)が他のユーザーとやり取りしたコメント数が多いほど、購入に影響。

②周囲との強い繋がり

Aさん(仮名)が親しい関係を築いている人数が多いほど、購入に影響。

以上のことから、コミュニティの成功の秘訣は、ユーザー同士のコミュニケーションを活性化させ、”共感”を増やすことで、その先にある消費活動に繋げていくことであると言えます。

「MURA(ムーラ)コミュニティ」で叶える界隈消費

MURAコミュニティとは

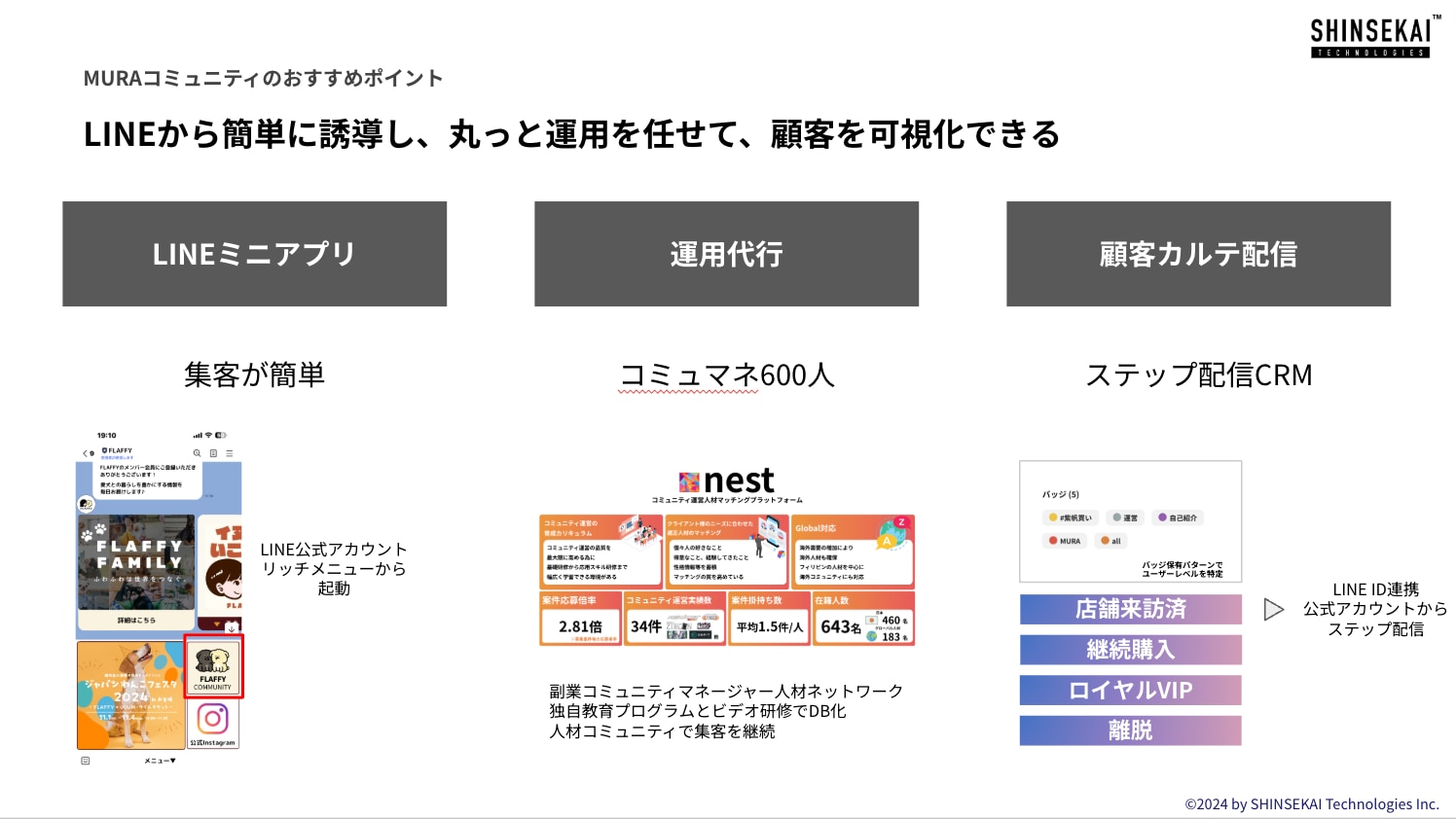

MURAコミュニティは、シンセカイテクノロジーズが運営しているコミュニティプラットフォームです。シンセカイテクノロジーズは、もともとコミュニティマネジメントが主な事業であることから、より成功しやすい機能やUXを組み込んでいます。

最大の特徴は、LINEから簡単に導入できることです。今では広く利用されているLINEミニアプリとして簡単にコミュニティへ遷移でき、LINE内でシームレスに使うことが可能です。

MURAコミュニティの主な特徴

主な3つの特徴として、以下が挙げられます。

①スレッド型チャット

スレッド型のチャット形式を採用しており、リアルタイムで会話が盛り上がる仕組みを整えています。掲示板形式では活性化が難しいやり取りも、この形式なら自然にラリーが続き、活発なコミュニケーションが生まれます。

②ユーザーバッジ

ユーザーの行動や貢献度に応じてバッジを付与します。さらに、他のユーザーには見えない「ステルスバッジ」を用いて、購入履歴や繋がりをデータ化。これにより、顧客の分析や行動予測が行いやすくなります。

③顧客カルテ

バッジ付与の履歴をもとに行動履歴やユーザー間のつながりを可視化し、マーケティングに活用可能なデータとして整理します。これにより、ターゲットユーザーに合わせた施策の立案がスムーズに行えます。

また、コミュニティには「ショップ機能」が搭載されており、コミュニティ内で直接商品の購入が可能です。この機能により、コミュニティとソーシャルコマースを融合し、コミュニティを通じた売上向上を促進することができます。

その他の特徴

以上のように、MURAコミュニティでは、顧客体験を最優先にしたデザインと機能を活かし、企業やブランドがより良いコミュニティ運営を実現できるようサポートしています。

▼MURAコミュニティについて詳しく知りたい方はこちら

まとめ

”共感”や”連帯感”など、共通の価値観に基づいた消費活動である界隈消費は、今後もますます注目されていきます。界隈を適切に理解することで、幅広いマーケティング施策を検討することが可能になります。

ぜひ、新たなマーケティング手法として、界隈消費に注目したコミュニティマーケティングを取り入れてみませんか?界隈の分析〜コミュニティの運営まで幅広くご提案させていただきます!

当社が運営する「MURA(ムーラ)コミュニティ」の詳細やお問い合せはこちら!お気軽にお問合せください。