最新トレンド!界隈消費とコミュニティマーケティング

この度、シンセカイテクノロジーズは、独自CXモデルをベースに運用支援・データ活用・コマース転換までをワンストップで提供するコミュニティプラットフォーム「MURA(ムーラ)コミュニティ」( https://shinsekai-technologies.co.jp/service )をリリースいたしました。

サービスのリリースを記念し、「"界隈消費"の視点から考える、効果的なコミュニティマーケティング」というタイトルで行ったウェビナーの内容を大公開いたします。

ぜひコミュニティを活用したマーケティング手法について理解を深めて頂き、MURAコミュニティの活用方法についても知って頂く機会になると嬉しいです。

▼MURAコミュニティサービス資料DLはこちら

目次[非表示]

登壇者紹介

株式会社SHINSEKAI Technologies CSO 岡崎 智樹

アクセンチュア社で金融領域のDXを推進するITコンサルタントに従事。その後、国内著名NFTプロジェクトのコミュニティ構築のアドバイザリーを経て、2022年に株式会社SHINSEKAI Technologiesに参画し、CSOに就任。一般社団法人web3コミュニティ協会の代理理事を兼任。

近年話題の「界隈」と、新たなマーケティング手法

2024年流行語大賞にノミネートされた、「界隈」という言葉があります。

<例>

伊能忠敬界隈・・・歩くことが好きな人たちの界隈

3次元オタク界隈・・・アイドルを推し活する人たちの界隈

風呂キャンセル界隈・・・お風呂に入ることが面倒だと思う人たちの界隈

このような界隈から、「界隈消費」という形で新しい消費が生まれています。

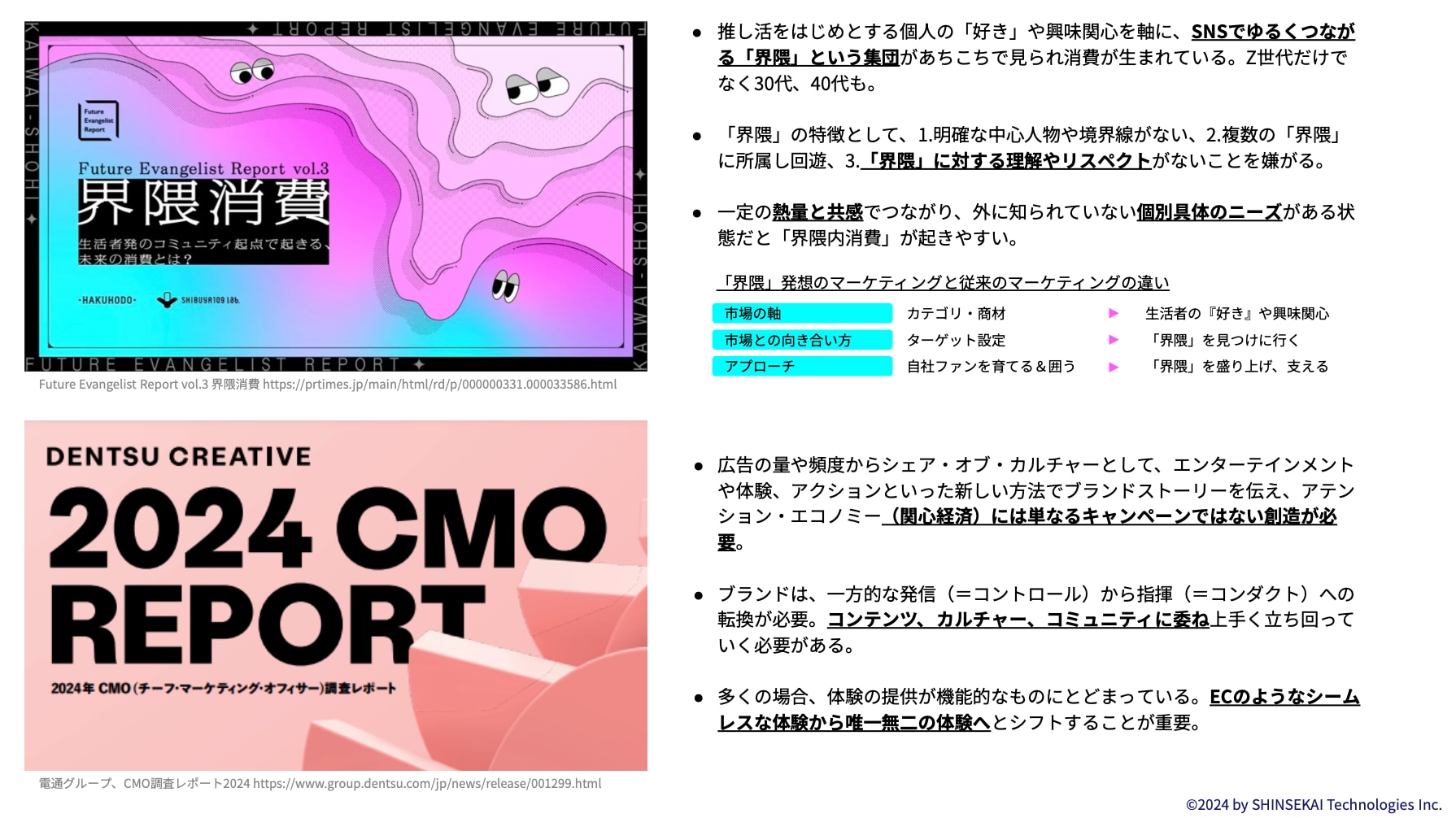

下の図の上段は博報堂とSHIBUYA109 lab.が共同で出した「界隈消費」に関する研究結果レポート、下段は電通グループがCMOの方に向けて出したマーケティング動向レポートで、どちらも2024年度に発表された最新のマーケティングレポートです。それぞれの内容について簡単に要約してみました。

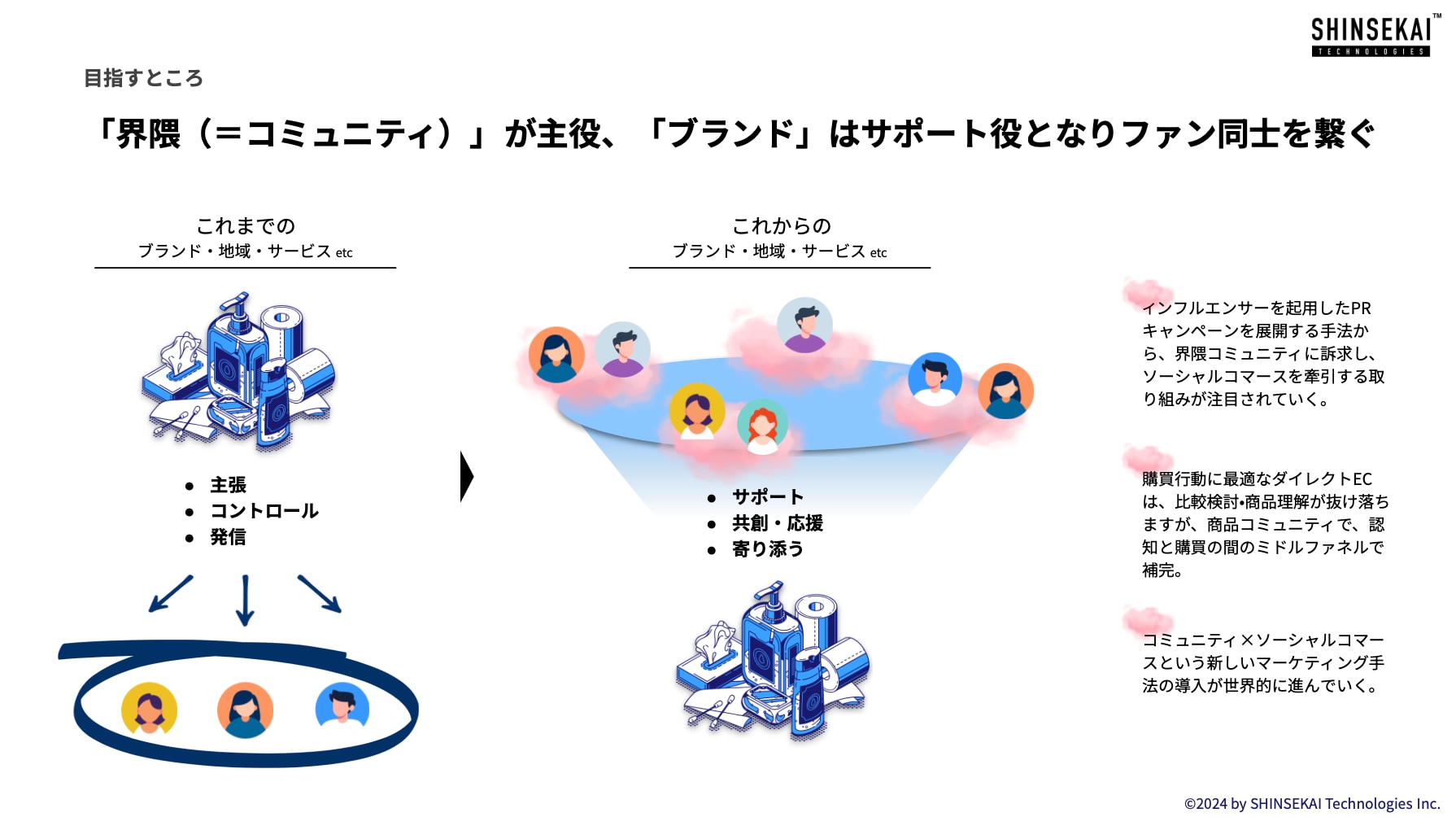

端的にまとめると、今まではブランド側からの一方的な主張が強かったことに対して、今後は界隈=コミュニティが「主役」であり、企業やブランドは、その「サポート役」としてファン同士を繋いでいくアプローチが必要であるということが書かれています。

企業やブランドは「界隈=コミュニティ」の”サポート役”に!

マーケティング手法としても、インフルエンサーを起用した PR キャンペーンを展開する手法から、界隈コミュニティへ訴求して、ソーシャルコマースを牽引する取り組みに注目が集まっています。

ダイレクトECは購入までの動線がシンプルで便利ですが、商品を比較検討する「ミドルパネル」の部分が抜けがちです。「これにしようかな」「あれにしようかな」と悩むフェーズがサポートされていません。だからこそ、コミュニティにおける顧客体験を通じて、このミドルパネルを補完する仕組みが重要になってきています。

また、コミュニティとソーシャルコマースを組み合わせた新しいマーケティング手法も、世界的に進んでいます。日本だけでなく、海外でも「ゆるい繋がり」を活用したアプローチが増えているので、そういった部分を適切にサポートできる対応力がこれからの鍵になると言えます。

以上から、これからのマーケティングトレンドには、コミュニティマーケティングが必要になっていくと考えています。

コミュニティの具体的な活用方法とは?

では、どうやってコミュニティを活用するのか?

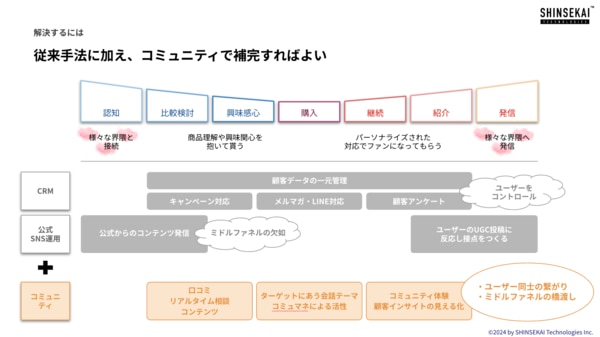

従来のマーケティング手法に、コミュニティを組み合わせることで、より効果的な施策が可能になると考えています。マーケティングは上の図のように認知から興味・関心を引き、最終的にファン化を目指しますが、特に「興味・関心」や「比較検討」の段階で、従来の手法だけでは課題が残ることが多いです。

例えば、従来のCRMでは、顧客データの管理やメルマガ、アンケートなどで顧客の状況を見える化してきましたが、それだけでは十分に顧客にリーチできません。そのため、多くの企業がSNSを活用し、公式アカウントから情報発信を行い、UGC(ユーザー生成コンテンツ)やレビューへの反応を通じてエンゲージメントを高めています。しかし、SNS運用だけでは、ユーザーの「興味・関心」から「継続利用」へのステップを強化することが難しいのが現状です。そこでコミュニティが重要な役割を果たします。

コミュニティでは、SlackやTeamsのようにテーマごとの部屋が用意されており、自分に合った部屋でコミュニケーションを楽しむことができます。これにより、ブランドやメーカーへの愛着が生まれたり、他のユーザーとのつながりを通じて「また参加したい」と思うようになります。こうした体験が、これにより、ただ情報を受け取るだけの方法よりも、深い関係性が生まれます。

また、コミュニティ運営の特徴として、ユーザーの行動やコメントがデータとして可視化されるため、より深い顧客インサイトを得ることができます。こうした情報をマーケティングに活用することで、従来の手法を補完できるのがポイントです。

以上から、コミュニティを活用することにより、CRMやSNS運用の課題を補いつつ、より効果的なマーケティングを実現できると考えています。

コミュニティマーケティングを成功させるポイント

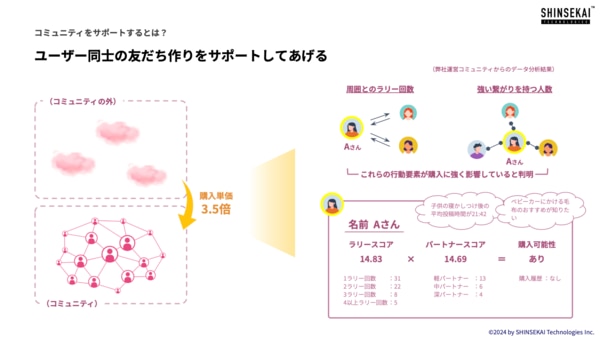

そもそも、ふわっとした定性的なコミュニティを成功させるには何が必要か。実際に我々が運営するコミュニティでデータを分析した結果、「ユーザー同士の友達作りをサポートすること」が大切であるということが分かりました。

あるコミュニティ内の購入単価を調べたところ、コミュニティの外部(SNSなどコミュニティ以外のツール)と比べて3.5倍も高いという結果が出ました。この効果の背景には、主に2つの要素が影響していることが分かりました。

①会話ラリーの多さ

Aさん(仮名)が他のユーザーとやり取りしたコメント数が多いほど、購入に影響。

②周囲との強い繋がり

Aさん(仮名)が親しい関係を築いている人数が多いほど、購入に影響。

また、コミュニティではインフルエンサーが中心的な存在となりますが、意外にも、インフルエンサー本人との会話よりも、ユーザー同士の横のつながりが購入行動に大きく影響していることが判明しました。これをスコア化することで、誰が購入の可能性が高いかを予測でき、効率的なアプローチが可能になります。

つまり、コミュニティ内の行動データを活用すれば、ユーザーの興味や購入余地を見極め、それに応じたマーケティングを展開できます。このように、友達作りや横のつながりを支援する仕組みを作ることが、コミュニティマーケティング成功の鍵だと考えています。

LINEから簡単導入!MURAコミュニティとは

今回、我々は以上の考え方のもと「MURA(ムーラ)コミュニティ」というコミュニティプラットフォームをリリースしました。シンセカイテクノロジーズは、コミュニティマネジメントが主な事業であることから、より成功しやすい機能やUXを組み込んでいます。

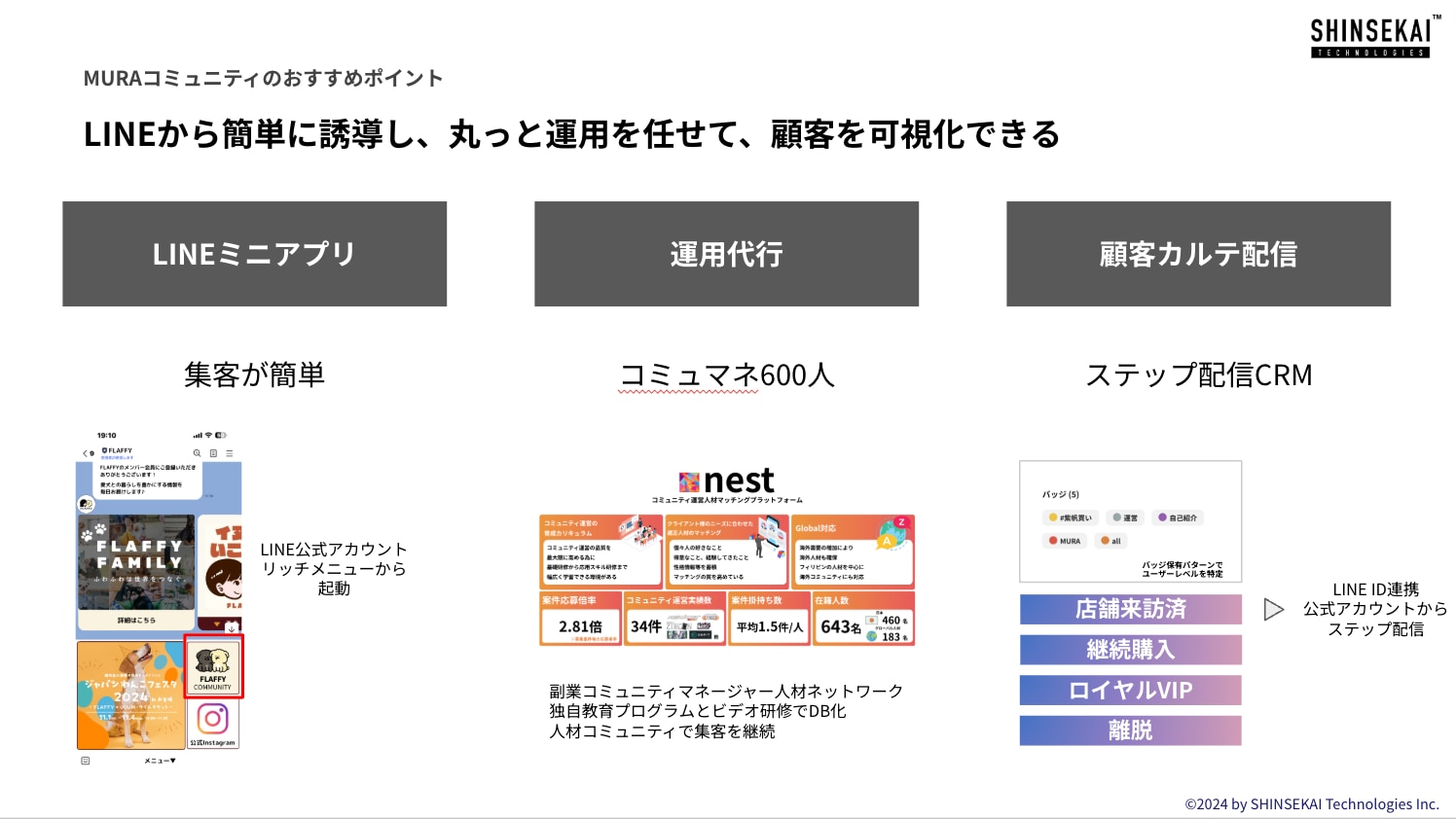

最大の特徴は、LINEから簡単に導入できることです。今では広く利用されているLINEミニアプリとして簡単に誘導でき、アプリをインストールしなくてもLINE内でシームレスに使うことが可能です。

▼MURAコミュニティサービス資料DLはこちら

MURAコミュニティの特徴

▼主な3つの特徴

①スレッド型チャット

スレッド型のチャット形式を採用しており、リアルタイムで会話が盛り上がる仕組みを整えています。掲示板形式では活性化が難しいやり取りも、この形式なら自然にラリーが続き、活発なコミュニケーションが生まれます。

②ユーザーバッジ

ユーザーの行動や貢献度に応じてバッジを付与します。さらに、他のユーザーには見えない「ステルスバッジ」を用いて、購入履歴や繋がりをデータ化。これにより、顧客の分析や行動予測が行いやすくなります。

③顧客カルテ

バッジ付与の履歴をもとに行動履歴やユーザー間のつながりを可視化し、マーケティングに活用可能なデータとして整理します。これにより、ターゲットユーザーに合わせた施策の立案がスムーズに行えます。

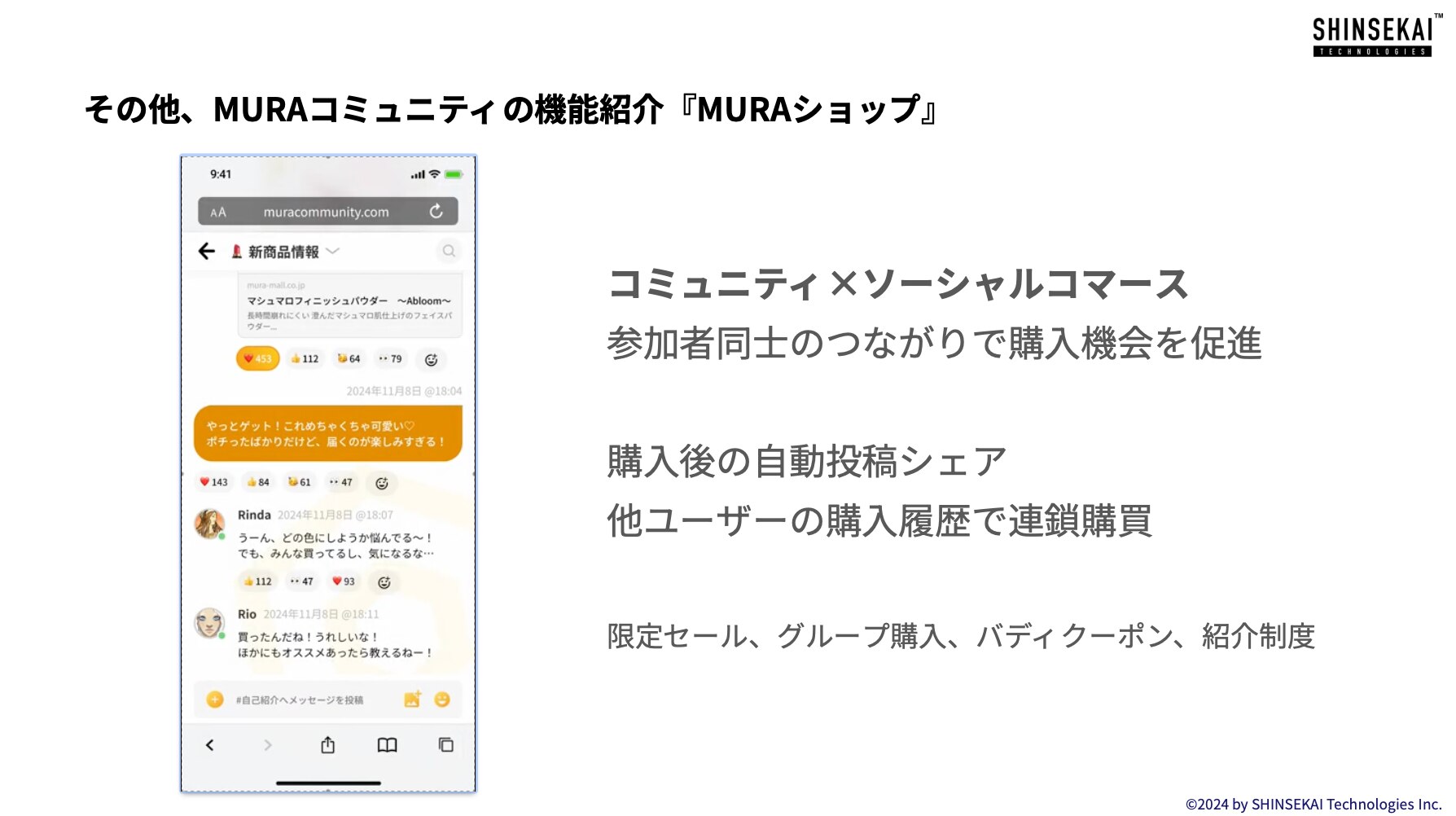

また、コミュニティには「ショップ機能」が搭載されており、コミュニティ内で直接商品の購入が可能です。この機能により、コミュニティとソーシャルコマースを融合し、コミュニティを通じた売上向上を促進することができます。

他にもMURAコミュニティのおすすめポイントとして、以下の3つが挙げられます。

以上のように、MURAコミュニティでは、顧客体験を最優先にしたデザインと機能を活かし、企業やブランドがより良いコミュニティ運営を実現できるようサポートしています。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございました!

今回の記事では、シンセカイテクノロジーズ主催ウェビナー『顧客体験を最大化するコミュニティマーケティング術』の講演内容をお届けしました。

また近日ウェビナーを開催予定ですので、ぜひご参加ください!

「MURAコミュニティ」に少しでも興味を持っていただけましたら、ぜひ下記からサービス資料のダウンロードをお願いいたします。

また、コミュニティ導入のご相談やご質問、その他どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください!