コミュニティを活性化するKGI・KPI設定と活用方法

KOCを生み出すような「熱量の高いコミュニティ」を作るためには、適切なコミュニティ設計が必要不可欠。

しかし、コミュニティの活性度は、どのように判断すればよいでしょうか?

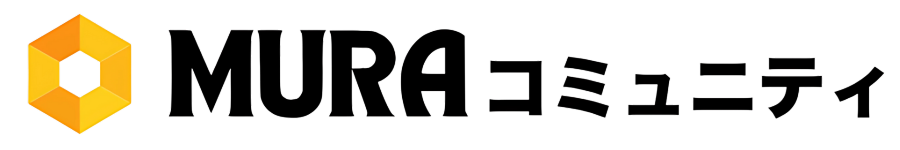

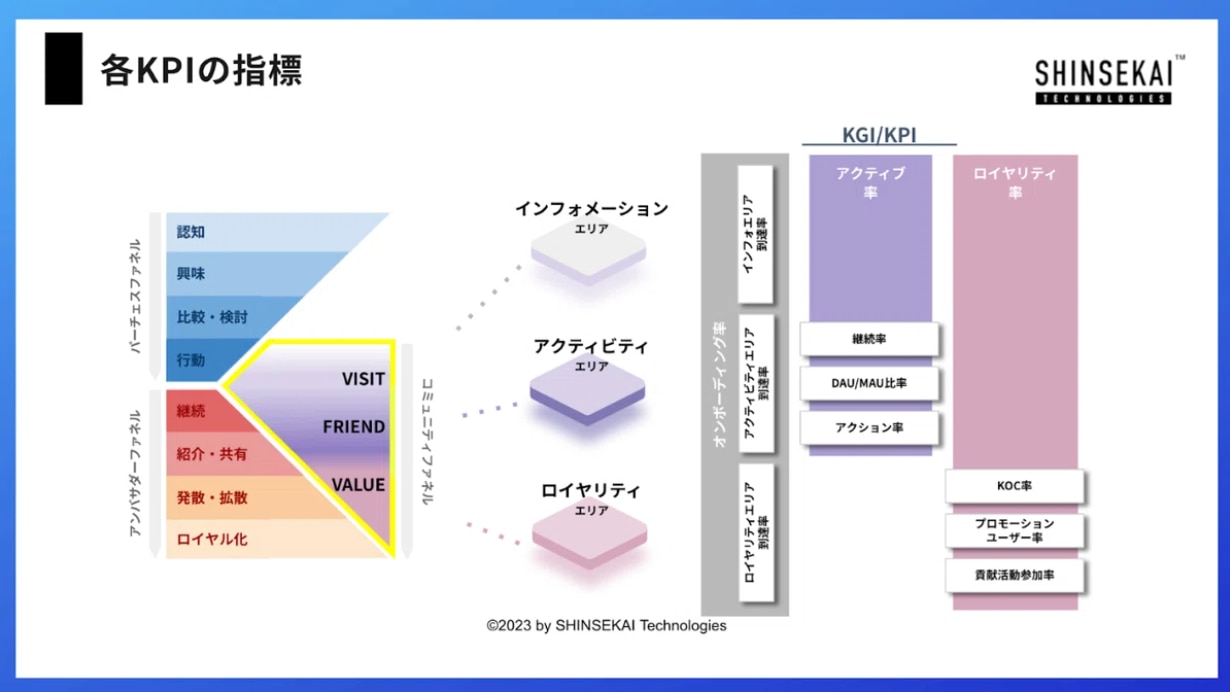

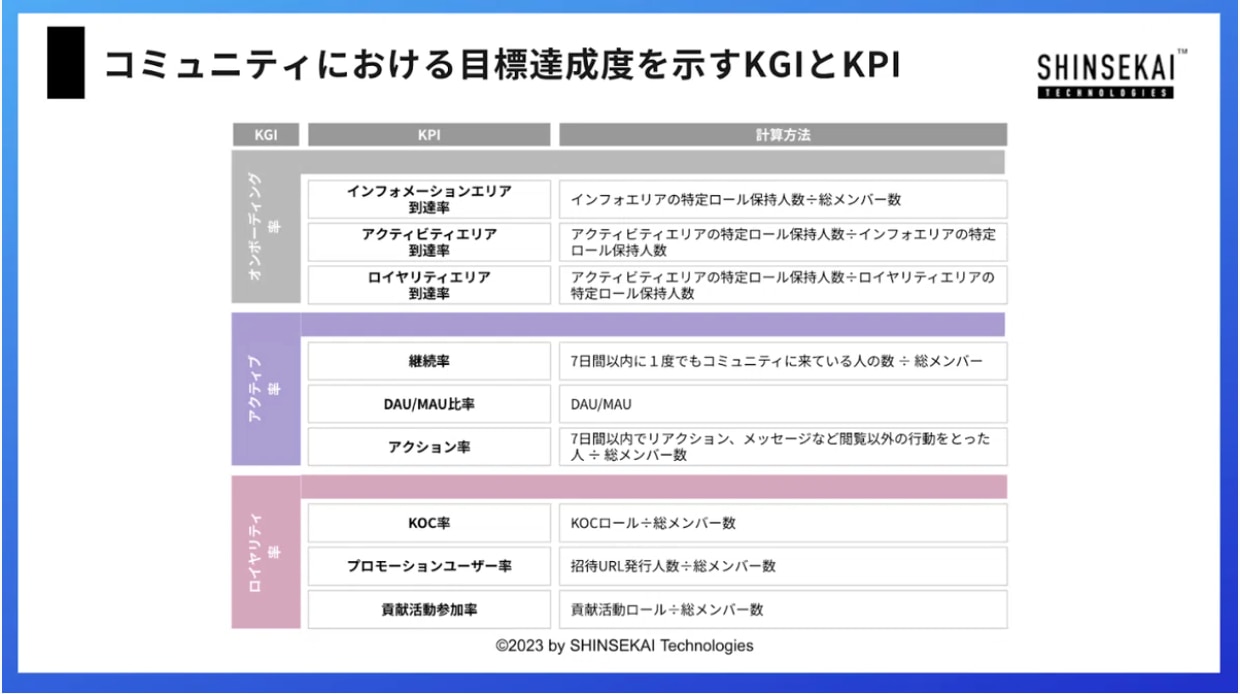

判断のためには、基準や指標といったものが必要です。そこで、これまでにお話ししたコミュニティファネルの各ステップにおいてKGI・KPIを設定することで、目標の達成度を可視化することができるようになります。

では、コミュニティにおいてKGIやKPIはどのように設定し、どのように分析していくべきでしょうか?

▼コミュ売れ総研を運営している株式会社SHINSEKAI Technologiesが提供するコミュニティ運営サービスについて詳しく知りたい方はこちら

各ファネルにおいて最も重要な指標・KGI

KGIは一般に、企業の戦略を達成するために何をもって成果(ゴール)とみなすかの指標のことで、定量的な成果の指標として売上高や、利益率、成約件数などが該当することが多いです。

コミュニティにおいては、その活性度を測定するために、ファネルごとにKGIを設定します。

①コミュニティ内部まで訪れてくれているかを確認する「オンボーディング率」(全ファネル)

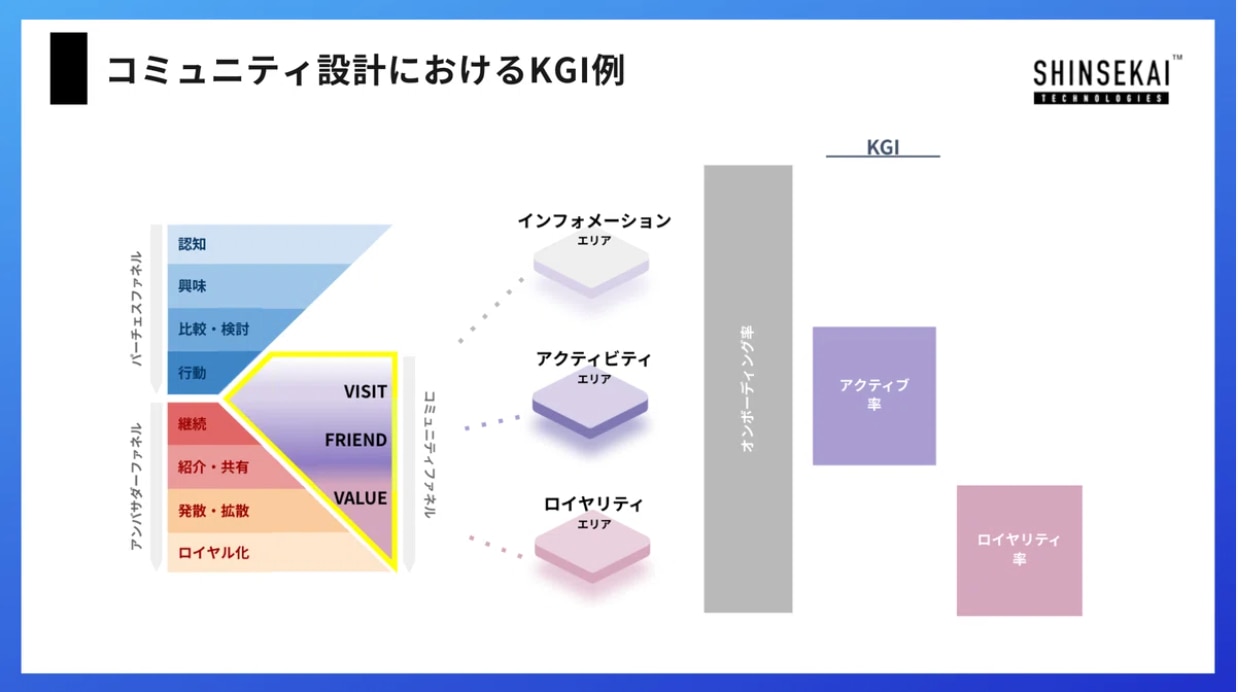

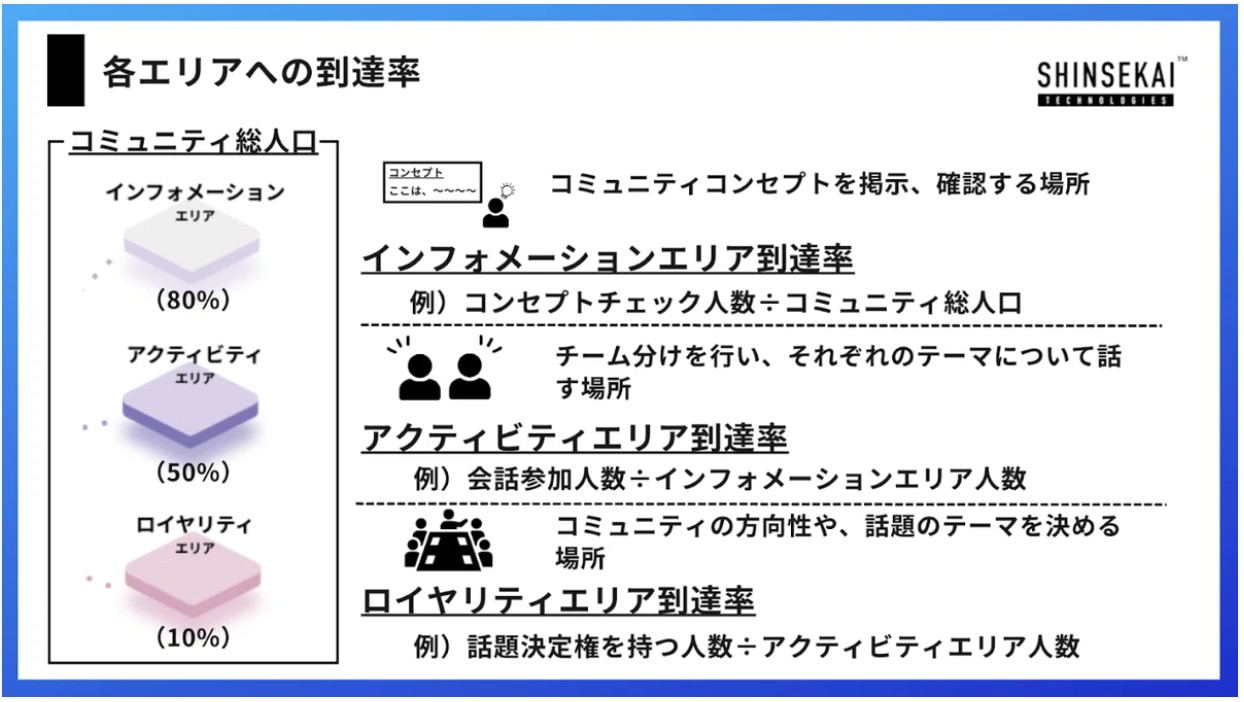

コミュニティ活性度の測定のために重要な指標の1つが、「オンボーディング率」です。これは、コミュニティの全参加者のうち、各階層にどれだけの人が到達しているかの割合です。

コミュニティの入口となるウェルカムエリアは最初に多くのユーザーが通ります。そこで心理的安全性を得て、コミュニティとの関わりが深くなっていく中で、交流するためにアクティビティエリアヘ行き、貢献が認められるとさらに深いロイヤリティエリアに入っていきます。

オンボーディング率は、その各階層にどのくらいの割合の人が到達しているかをもって活性度を測る指標です。より深いレイヤーまで到達している割合が多いほど、熱量のあるコミュニティということになります。

階層ごとの到達率を測るため、このKGIはVISIT、FRIEND、VALUE全てのファネルを対象とした指標となります。

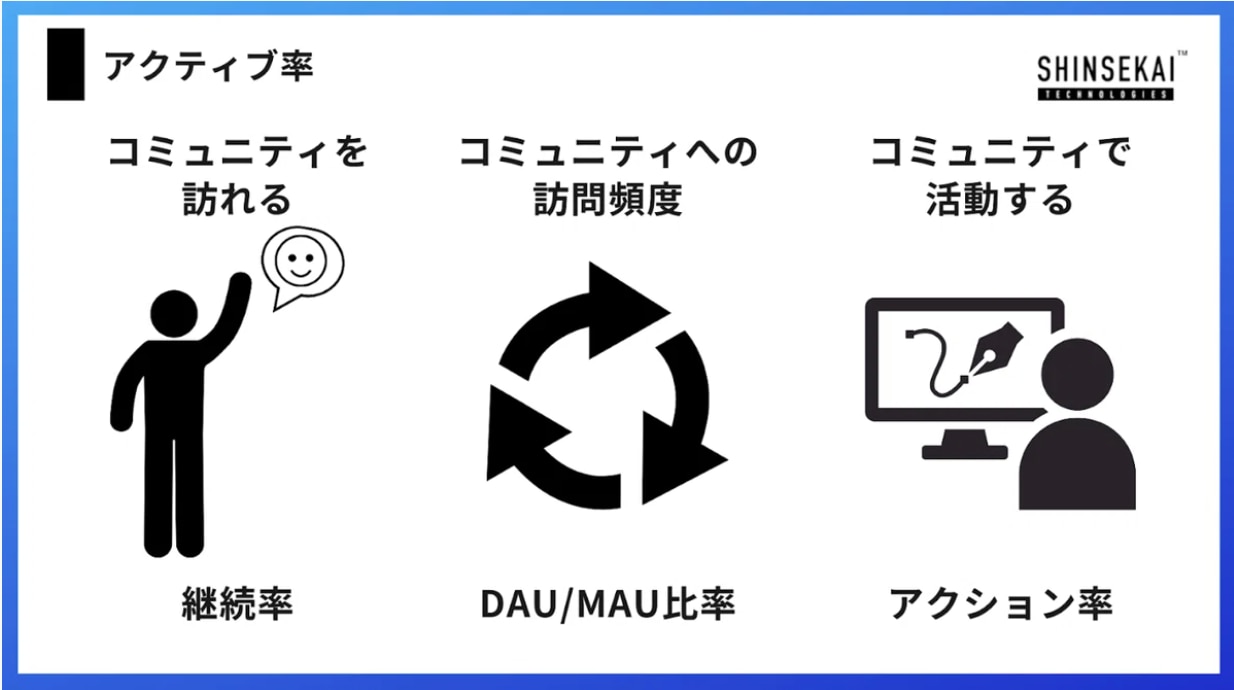

②コミュニティで友達ができているかを判断する「アクティブ率」(FRIENDファネル)

続いて、特にFRIENDファネルにおけるKGIとして「アクティブ率」というものがあります。

ユーザーはコミュニティに定着する過程で友人関係を築いて行きます。リアルでも親しい人とは毎日のように連絡を取ったりしますよね。それと同様にオンラインコミュニティでも会話やイベントなど、コミュニティ活動に参加する人が増えることでコミュニティは活性化します。その参加率を「アクティブ率」といいます。

ユーザーの行動は様々であり、コミュニティを訪れて会話を覗くだけの人もいれば、会話に積極的に参加する人もいます。

アクティブ率が高ければ高いほど、コミュニティメンバー同士が積極的に交流を持っているということであり、コミュニティ運営の視点で言えば、活性化に適した環境や話題テーマを提供できているということになります。

③熱量が高く、コミュニティを愛するユーザーかどうかを見る「ロイヤル率」(VALUEファネル)

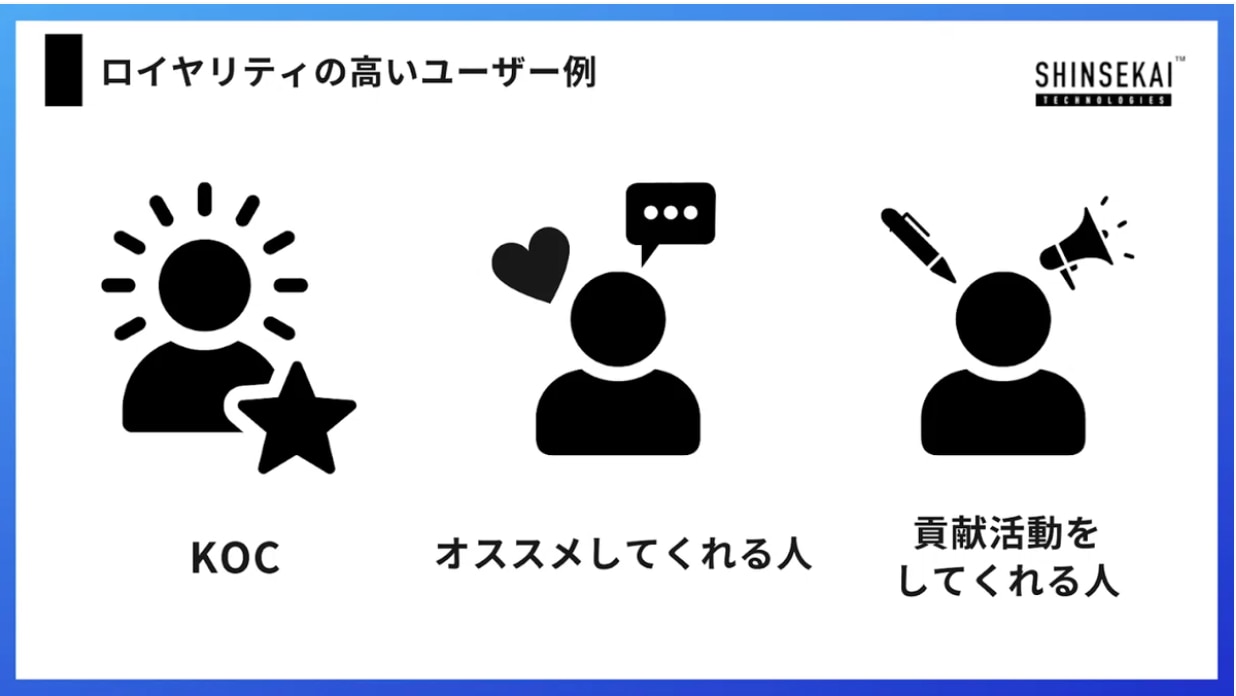

VALUEファネルにおいては「ロイヤル率」というものをKGIに設定します。これは、どのくらいの人がコミュニティに愛着を持っているかを測る指標です。

友人も増え、日常の中でコミュニティを訪れることが習慣になると、コミュニティへの愛着が増していきます。人によってはそのコミュニティやそこでのコンテンツを自発的に広めるようになり、まさにKOCとなっていきます。

コミュニティメンバーに影響を与えるKOCをはじめ、コミュニティを愛して広めてくれる人がどれくらいいるのかという割合を「ロイヤル率」として計測します。一般に「ロイヤリティ(Loyalty)」は、企業ブランドや商品に対する消費者の愛着や忠誠のことを指します。

そんなロイヤリティの高い人が多くいるということは、熱量の高い、かつ持続可能なコミュニティを形成できているということになります。

①オンボーディング率はコミュニティの各階層への到達割合を見る

オンボーディング率のKPIとしては、各階層への到達率をそれぞれ設定すると良いでしょう。

コミュニティファネルではインフォメーションエリア(VISITファネル)、アクティビティエリア(FRIENDファネル)、ロイヤリティエリア(VALUEファネル)の3階層を構築することを推奨しています。よって、それぞれのエリアにどのくらいの人数が到達したかを「各エリアへの到達率」としてKPIに設定します。

例として下記の図をみてください。このようなコミュニティが仮にあった場合、KPIは下記のような形で計測することができます。

インフォメーションエリア到達率

インフォメーションエリアに到達した人の割合を計測します。

例)100人のコミュニティで80人がコンセプトを確認している場合、インフォメーションエリアへの到達率は80%となります。

アクティビティエリア到達率

アクティビティエリアに到達した人の割合を計測します。

例)上記の例のコミュニティで、テーマに沿った会話への参加者が40人の場合、アクティビティエリアへの到達率は50%となります。

ロイヤリティエリア到達率

ロイヤリティエリアに到達した人の割合を計測します。

例)上記の例のコミュニティで、コミュニティの方向性を決める話題に参加する権限を得た人が10人の場合、ロイヤリティエリアへの到達率は25%となります。

②アクティブ率は目的にあった活動参加度を確認する

アクティブ率はコミュニティ活動にいかに参加しているかを表します。

ひと言で「アクティブ率」といっても、その計測方法はコミュニティの属性や目的によって変わります。ゲームのログインボーナスのようにユーザーに訪れてもらうことが目的であったり、ユーザー同士のコミュニケーションを最重視していたり。

それぞれの目的にあったアクティブ率を測らなければなりません。

コミュニティ内で友好関係を築く「FRIEND」のステップではコミュニティを訪れる理由ができて、会話テーマやコンテンツを楽しむ中で、コミュニティへの訪問が習慣化していきます。

そのため、コミュニティ属性に関わらずある程度汎用的なKPIの例としては、「継続率(コミュニティを訪れる回数)」「DAU/MAU比率(コミュニティへの訪問頻度)」「アクション率(コミュニティでの活動頻度)」などが挙げられます。

継続率

- 7日間以内に1度でもコミュニティを訪れること継続と捉え、コミュニティ全体の継続率を計測します。

- 例)100人のコミュニティで7日間以内に1度でもコミュニティに来た人数が60人だった場合、継続率は60%です。

DAU/MAU比率

- メンバーがコミュニティを頻繁に訪れているかを示し、アクティブさや粘着性を計測します。

- 例)100人のコミュニティで、毎日訪問していた人が15人、月に1回以上訪問した人が60人だとすると、DAU/MAU比率は25%となります。

- ※DAU(Daily Active Users):オンラインサービスで1日に1回以上利用や活動があったユーザーの数を指す。

- ※MAU(Monthly Active Users):オンラインサービスで月に1回以上利用や活動があったユーザーの数を指す。

アクション率

- 7日間以内に1度でもリアクション、メッセージなど閲覧以外の行動をとった人をアクティブメンバーと捉え、コミュニティ全体の活性率を計測します。

- 例)100人のコミュニティで7日間以内でリアクション、メッセージなどの行動をとった人が40人の場合、アクション率は40%となります。

③ロイヤル率はロイヤル化したユーザーの割合を把握する

ロイヤル率のKPIとしては、ユーザーがどの程度貢献してくれているかを計測する指標を設定すると良いでしょう。

ロイヤル化したユーザーの例としては、コミュニティ内で会話ができて少し影響力のある「KOC」、身近な人やコミュニティに商品を紹介してくれる人、ある指標に基づいてコミュニティに多大な貢献をしてくれる人などがいます。

KOC率

- コミュニティで影響力のあるメンバーがどの程度いるか計測します。

- 例)100人のコミュニティに5人だけKOCと呼べる存在がいたとすると、KOC率は5%となります。

プロモーションユーザー率

- 身近に繋がっている人にコミュニティや商品を紹介してくれる人をロイヤリティが高いと捉え、コミュニティ全体の割合を計測します。

- 例)100人のコミュニティで友人を招待した人が10人いたとすると、プロモーションユーザー率は10%となります。

貢献活動参加率

- コミュニティに対して貢献するような行動を取った人をロイヤリティが高いと捉え、コミュニティ全体の割合を計測します。

- 例)SNSの拡散を貢献活動とします。100人のコミュニティで、1週間毎日1回拡散を行なった人が20人だったとすると、貢献活動参加率は20%となります。

以上をまとめると、このようになります。

コミュニティマーケティングを成功させるために目標を細かく定めよう

コミュニティのKGI・KPIを設定することで、コミュニティ内の活性度や各段階における人数が可視化することができ、マーケ施策やコミュニティ内施策のPDCAを効果的に回せるようになります

それにより、再現性高く、熱量の高いコミュニティを運営することができるでしょう。

ただし、KPIはコミュニティの目的に応じて様々なので、計測したい項目を含め柔軟に設計していく必要があるので、ご注意ください。

ここまでコミュニティマーケティングとそれに関わることについて理論をお話ししてきました。もっとイメージを明確にしてもらうために次回は、コミュニティマーケティングを活用した事例についてお話しします。

最後まで読んでくださりありがとうございました。

▼株式会社SHINSEKAI Technologiesが提供するコミュニティ運営サービスについて詳しく知りたい方はこちら