『SNSコミュニティの教科書』で学ぶ!コミュニティマーケティングの基礎

この記事はLIGHT HOUSE MEDIA編集長のmitsuiが『新時代のSNSコミュニティの教科書』を読んだ感想記事です。

主観100%の内容となりますが、素直な気持ちを書いたので良ければぜひご覧ください!

コミュニティの科学的アプローチ

最も印象に残ったのは、コミュニティを「科学」として捉える視点です。感想で伝えたいのは正直ここだけです。この本はコミュニティを徹底的に科学し言語化した本です。

なので、企業としてコミュニティ運営を検討している方は必読です。

ビジネス界隈では数年前からコミュニティに関しての議論は少しずつ生まれています。その中で幾つかの成功事例も生まれてきており、"これからはコミュニティの時代だ"という意見が書かれた記事もチラホラ見かけました。

僕自身もコミュニティを運営していた経験があるので、その強さは身を持って知っていました。そして、コミュニティを運営する大変さについても理解していました。

ただ、シンセカイテクノロジーズの方々とお話しさせていただく中で、そしてこの書籍を読ませていただき、これまでの"コミュニティ運営"に関しての理解が180度変わりました。

僕はコミュニティ運営の成功要因はコミュニティオーナーのキャラクターに大きく依存すると思っていました。めちゃくちゃわかりやすい言葉で言えば、元気でハツラツとしているクラスの人気者みたいな人間が中心にいれば成功するし、そうじゃない人だと厳しい、、そう思っていました。

このアプローチは博打です。キャラクターに恵まれない人はコミュニティを諦めるしかありませんし、例え成功したとしてもなぜ成功したのかを言語化することができませんでした。

正直なことを言えば、コミュニティを言語化して再現性高く生み出すことはほぼ不可能なんじゃないかとすら思っていました。

ただ、これまでの「コミュニティ運営は博打であり、オーナーのキャラクターに依存する」という考えを全て取り払ってくれる存在がこの本でした。コミュニティを科学し、KGI・KPIを立ててコミュニティ運営を事業的に運営していくアプローチは個人的にそれだけ画期的でした。

(大袈裟のように見えますよね。ただ、僕は自分の信頼を失いたくないので、記事には本音しか書きません。それくらい衝撃を受けました。)

シンセカイテクノロジーズが提供するサービスを詳しく知りたい方は以下から資料をダウンロードしてみてください。

少しだけ中身にも触れる

書籍の中で特に面白いと思った考え方を書籍の中に掲載されている図と共に2つだけ紹介します。

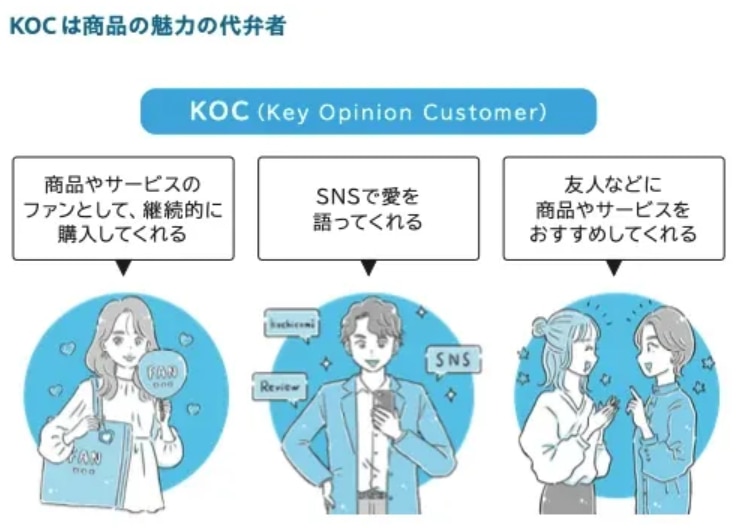

①KOC

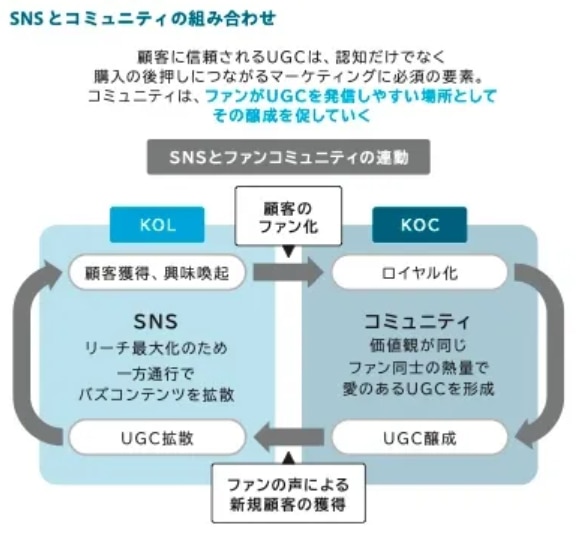

1つ目が「KOC」です。「KOC」は「Key Opinion Customer」の略語であり、直訳すると影響力のある顧客です。元となる単語は「KOL(Key Opinion Leader)」です。現在のSNS全盛の世界では、インフルエンサーをKOLとしてその人たちに発信してもらうマーケティングが流行っていますが、告知が多すぎるタイムラインではKOLの発信でも効果が保証できなくなっています。

そこで、企業が自社商品やプロダクトを中心としたコミュニティを作り、その中のKOCによって商品やプロダクトの魅力が伝わっていくマーケティングが効果を発揮すると書かれています。

確かに、実際のユーザー体験としても理解できます。SNSで有名な人の告知に反応しないわけではありませんが、そこまでエンゲージメントが高いわけではありません。むしろ影響力はないけどニッチに1つの分野についてずっと情報発信してる人とか、その分野に詳しい知り合いの声の方が意思決定に影響します。

SNSでも○○界隈のガチファンとか有名な名物ファンとかいるじゃないですか。別にマスに影響力があるわけではないけど、その界隈では知られた存在で、その界隈内で影響力のある人です。企業からすればそういった存在はめちゃくちゃありがたいです。

もしそのKOC的な存在が自然発生ではなく、こちらからの施策を通して生まれるとしたら、それは自社の事業にとって大きな影響があると感じます。

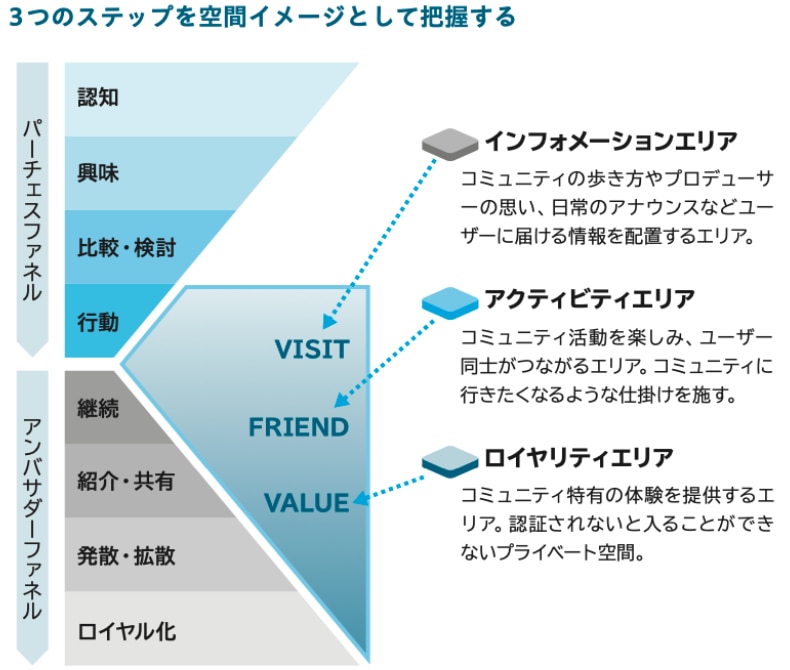

②コミュニティ構築の3ステップ

ただ、KOCが生まれたらそりゃ企業からしたら嬉しいのですが、そんなに簡単にコミュニティ運営ができるのであれば、すでにスタートしているか、流行っているはずです。この本が出版されたということは、それだけ多くの人がコミュニティ運営に困っているということです。

僕もコミュニティの強さは理解しつつ、運営が大変すぎて諦めていた部分がありました。

その中で、書籍に出てきた以下の図はコミュニティ構築を3つのステップに分類して、それぞれのステップでどのようなアプローチを取り、何をKPIにすれば良いのかが説明されていました。

誤解して欲しくないのは、この本は「簡単にコミュニティが運営できるようになる」本ではありません。「コミュニティ運営なんて簡単だよ」という主張の本でもありません。

コミュニティの凄さを主張し、その運営の大変さも認めながら、どうすればそのコミュニティを作っていけるのかの設計図を提示する本です。地図であり、コンパスです。どこに進めば良いのか、今何が間違っているのか、何からすれば良いのか、これらがわかります。

コミュニティを科学するというはそういうことで、漠然としていたコミュニティという概念をKPIにまで落とし込むことに成功しています。

これは僕みたいな論理的な人間には非常にありがいです。KPIがわかるということは改善ができるということです。

事業としてコミュニティを運営するからには費用対効果を考える必要があります。自身もしくはチームメンバーがコミットする費用(人件費 etc..)に対して、どれだけのリターンがあるのかを定量的に判断する必要があります。そして、再現性を持って常に改善を繰り返し、数値を向上させていく必要があります。

例えば、インターネット広告がこれだけ流行った理由は全てが数値で判断できるからです。CTR、CVRなどを全て数値で判断し、設計したファネルの中でどの数値が悪いのかを定量的に改善を続けます。インターネット以前のTV CMやOOH広告はハッキリと数値が取れませんでしたが、インターネットの出現で全て数値化できるようになり、爆発的に普及しました。

これと同じことがコミュニティの世界でも起きようとしています。

コミュニティ運営をファネルで整理し、それぞれのKPIを設定し、毎週の会議でファネルとKPIに基づいた改善を繰り返すことができるようになります。

すごい。

コミュニティ運営は"当たり前の選択肢"になる

総括です。

繰り返しになりますが、この本はコミュニティを科学することに挑戦した本で、物事を論理的に理解し、改善していくのが好きな僕にとっては非常に納得感のある本でした。あまり同じような内容が書かれた本を見たことがありません。

そして、僕自身も自分で事業を運営する身として、コミュニティ運営という選択肢はどれくらい当たり前になるのだろうかと考えました。

今の時代、SNSを運営しない企業は少ないです。SNS以前はHPの存在の有無でした。成功しているか否かはさておき、HPがない、SNSアカウントもない、そういう企業は少ないです。(正確には全然存在すると思いますが、よほどローカルのコネがある企業以外は選択肢に必ず入っています)

コミュニティ運営も1企業に1SNSのように、1企業に1コミュニティの時代になるのでしょうか。

結論、"なるのではないか"と感じました。

SNSのバズは博打すぎて、一般的なSNS広告もターゲティングが厳しくなり費用対効果が悪くなってくる中で、長期的に顧客と付き合っていけるLTVを伸ばす経営スタイルは間違いなく求められるところです。特に日本は人口減少国なので内需を取りに行く際にLTVの向上は必須です。

その解の1つは間違いなくコミュニティです。

その形はもしかしたら、1社が1コミュニティを運営する形ではないかもしれません。例えば僕のようなweb3リサーチャーはweb3のリサーチ事業やメディアを運営している企業といった同じ嗜好性の顧客を持つ企業と合同でコミュニティを運営するなどの選択肢は十分あり得ます。ただ、何らかの形で自社の影響力のあるコミュニティを持つようになっていくように思います。実際、今の僕の事業でそのようなコミュニティがあればとてもありがたいです。

これを機に自社コミュニティの構築も一度検討してみます。

以上、『新時代のSNSコミュニティの教科書』を読んだ素直な感想記事でした!機になる方はぜひ一度お手にとってみてください!

→書籍の詳細と購入はこちらから

また、シンセカイテクノロジーズが提供するサービスにご興味湧きましたら、以下からお問い合わせや資料ダウンロードをぜひクリックしてください。